乳児期・幼児期の生活の中での会話や遊びは、やがて小学生になった子どもたちの「数の理解」を確かなものにしていきます。

その体験こそが学問への興味関心につながり、親子関係を温かく支えるものだと、私は強く感じています。

🐣 幼児期に育まれる数の世界

赤ちゃんの頃、大人は思わず赤ちゃん言葉を交えて「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」と声をかけます。

それは、子どもにとって「音あそび」であり、「リズム遊び」であり、数を楽しく耳にする入り口です。

さらに幼児期になると、

- おやつを「ひとつどうぞ」

- 花を見て「ふたつ咲いてるね」

- 洗濯物を数えながら「みっつあるよ」

と、日常生活のあちこちで「数える」場面があふれています。

この時期に繰り返し体験することが、数を具体的なものとして体に染み込ませる大切な時間です。

📚 小学生になると…

子どもが小学校に入ると、大人はつい「もう数のことは全部わかっているだろう」と思い込みがちです。

確かに数字を書けるようになり、計算もこなせるようになります。

でも、

- 「数えること」と「比べること」

- 「計算すること」と「数の意味を理解すること」

この2つは必ずしも同じペースで育つわけではありません。

幼児期に遊びや会話の中で体験してきたことがある子は、抽象的な計算に移行しても「数の意味」を見失いにくいのです。

🤝 親子の会話が学びを支える

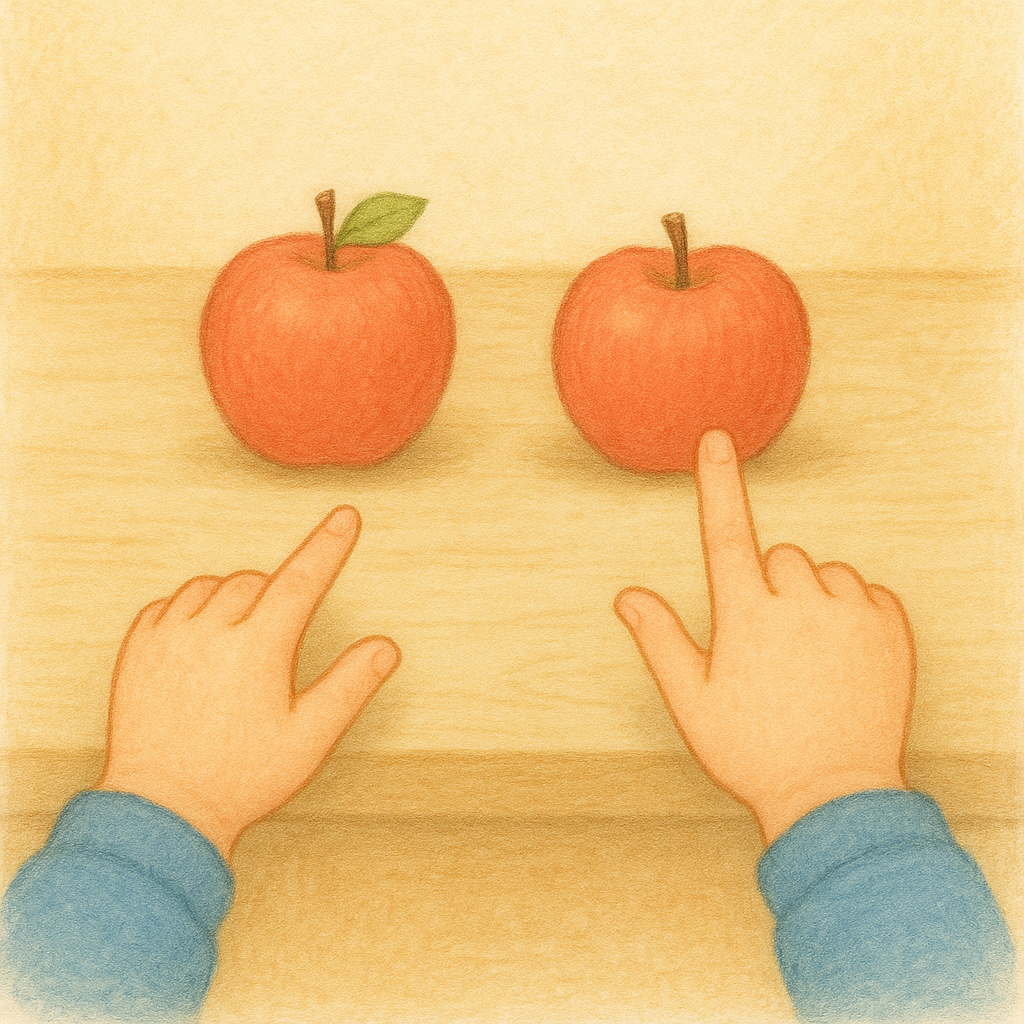

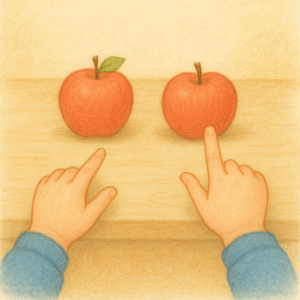

「りんごは3つあるね。2つ食べたら残りはいくつかな?」

そんな何気ない会話の積み重ねが、算数を“生きた学び”として子どもに届けます。

大人の声かけは、算数の理解だけでなく、親子の信頼関係を育てる時間でもあります。

「一緒に楽しんで数えた思い出」は、子どもに安心感を与え、学ぶ意欲を後押ししていきます。

🌱 まとめ

乳児期・幼児期の「数あそび」は、

- 数の基礎理解を育て

- 学問への好奇心につながり

- 親子関係を温かくする

まさに未来へ広がる「算数のたまご」です。