数唱とは?幼児にとっての魅力

歌うように数を数える姿

5歳の孫が歌うように数詞を唱える姿を見て、「数詞や数唱は教え込むものではなく、暮らしの中で自然に楽しめる遊びなんだ」と気づかされました。

数えることが歌やダンスのように日常に溶け込んでいるのです。

量と結びつかなくても大切な理由

数唱の段階では、まだ「数=量」と結びついていないこともあります。

それでも、リズムとして数詞を楽しむことはとても大切。

「楽しい経験」として心に残ることが、将来の学びにつながります。

暮らしの中で楽しむ数あそび

忙しい夕方に広がる学び

保育園から帰った夕方、家族が忙しく動く中で、孫は「1、2、3…」と数え始めました。

なんと、いつの間にか100まで数えられるようになっていたのです。

途中で不安そうな表情を見せたとき、私がそっと「60」と声を添えると、にっこり笑ってまた元気に数え続けました。

応援の一言が自信につながる瞬間でした。

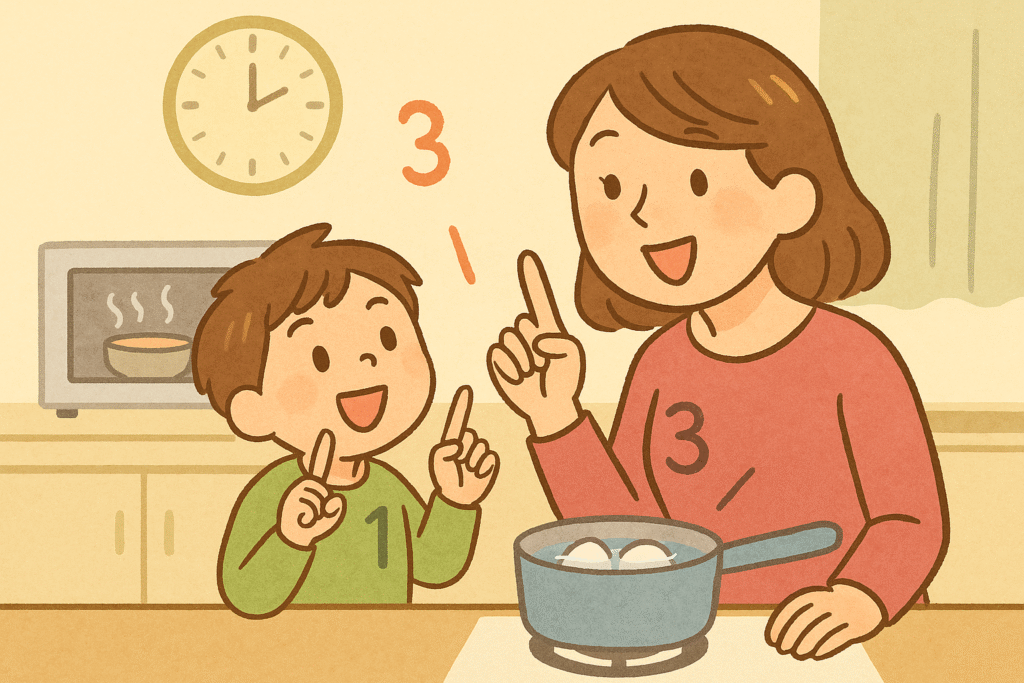

卵をゆでるときに数を数える工夫

例えば「卵をゆでるから100まで数えてくれる?」一緒に数唱すれば、数詞も順序よく100まで正しくできるようになり自信満々。「100まで数えられるとはすごい!」ゆで卵料理が続くかも・・。

「5分」茹でたい時には、「60までを5回数えてもらうと助かる」なんて・・ふうに、お手伝い感覚も。

日常の数え遊びが、時計の「1分」「5分」感覚にも自然につながります。

5歳の孫から学んだ数唱体験

100まで数えられるようになった瞬間

数列を声に出すことはまるで歌のよう。

数詞がリズムとして楽しくなると、自然に100まで到達しました。

この段階を十分に楽しむことが、無理のない数の学びにつながります。

弟や妹へ広がる学びの連鎖

後日、弟がお姉ちゃんの真似をして数詞を10まで覚えて、さっそく数唱しながら踊っていました。

兄弟姉妹はお互いをよく見て真似をします。

「学びは伝わり合うもの」だと実感しました。

幼児期に大切にしたい数との出会い方

楽しい思い出が学びを心地よくする

乳幼児期に「数と遊ぶ体験」を十分に楽しむことは、その後の学習を支える基盤になります。

「楽しかった」という記憶が、学習への気持ちを前向きにしてくれるのです。

遊びの中で繰り返すことの意味

学習したことを確実なものにする過程は「学んで忘れてまた思い出す」の繰り返し。

この繰り返しこそが理解を深め、定着につながります。そして次のステップへ誘うのです。

大切にしたい幼児期の「数との出会い方」

とんとんとん ひげじいさん(他バージョン:とんとんとんとんアンパンマン)

グーの形がいろんなおじいさんを作る、歌に合わせる手遊び。リズム感と想像力を育てます。

グーチョキパーでなにつくろう

手の形を使って遊ぶことで、数や形に自然に親しめます。応用力も掻き立てます。

まとめ|数詞・数唱は「生活の必需品」「算数の入り口」

忙しい毎日の中でも、数詞や数唱を遊びとして取り入れると、学びは自然に広がり「聞いて、聞いて」と何度も見せてくれます。これが学習の土台になるのです。幼児期は机の上の勉強よりも、生活の中の遊びが学びの源なのです。

数詞を間違わずに言えるようにするには一緒に遊ぶことが一番です。幼児期に正しく認識しておけば、楽しい学習につながるのです。

孫の姿から教えられたことは「数唱は算数の入り口」だということ。

親子で楽しみながら、数と仲良くなれる体験をたくさん重ねていきたいと思います。